時代、人、與「書」的相遇:讀《過於喧囂的孤獨》

的確,珍貴的東西在任何時代,都可能遭受磨難;但是,我們又怎麼可能跨越他們實際生存的時代,實際生活的處境,來理解任何一個人、一件事物的生命、悲傷和價值呢?

你在找什麼?:談「閱讀」

「閱讀」不是把自己帶離這個世界,而是把某些還未理解的事物,帶入自己的視界。

時間:寫給一年的開端

我們只能從自己的角度、自己的經歷,和自己與周遭其他人、生命、物質的一切聯繫,來部分的領略時間的內容。

“本质主义”瘪三,“取消文化”的主次假伪,他者理解的正义性与正当性

A still from asinnajaq’s 2017 film, Three Thousand. https://www.nfb.ca/film/three-thousand/1: “本质主义” 这个词是被使用的极其卑劣的一个词,我还从来没有见过什么人在什么情况下合理地使用它,用这个词的人手法都很瘪三。

少一點掌控,多一點體驗:讀《海德格:其人及其時代》

在今天的世界中,很多人對於讓自己「有用」這件事,感到十分焦慮;但是,我們必須倒轉這個次序,才能夠真正的解決這個問題。首先是我們先有了「生命」,我們為了讓自己的生命過得更好,才因此須要使用「計算」、「用處」的觀點來考慮事情。反之,如果人把自己(生命)的價值,只看成是要達成某個特定形…

從忌妒到平靜:讀《追憶逝水年華IV.所多瑪與蛾摩拉》

即使她離去或是背叛了我,但她卻可以成為我認識這個背景,我認識「我為何會愛上她」的原因、我自己究竟在渴求著什麼的助力。

從別人與懸置,短暫的逃離限制:讀《我們在存在主義咖啡館》

那麼,我們能做什麼呢?我們也許可以「往外」,去看看其他人的處境,與我們的有什麼不同,再去問那個「為什麼」。打開我們的眼界,使兩邊的處境有可能互相影響。所以,在沙特看來:討論一個人在他的處境中的思想與抉擇,也就是在探討哲學;因為「哲學」就是在處境中的哲學,是在一個人活生生的生命困境…

《霸王別姬》中的菊仙

比起《末代皇帝》中的溥儀,程蝶衣更加地被安放在一名「女性」角色的位置觀看,這背後當然有著深層的殖民/被殖民、男性/女性權力傾斜的複雜問題。那麼,身為真正的「女性」角色的菊仙呢?她又是處在何種困境之下?我想花點篇幅,來好好談談菊仙。

怎麼做才是「對別人好」?:陽明談良心與對待他者

近來柯大師又有妙喻。在談到「道德行為應把握到立法的主體,而不應該預設某些原則或目的」時,他問我們說:「如果你交到了男女朋友,什麼才是你對待他的理想方式?」

讀《愛慾之死》— 愛即失去自我

現今愛情危機並非來自選擇的增多,而是源於他者的消亡。自戀的社會過於強調積極的面向,愛情成了溫情、親密、激情的代名詞,戀人淪為供人消費的商品。

打開一個傾聽的空間:《負傷的治療者》與基督宗教的心理學傳統

一個人,要怎麼在另一個人生命中發揮療效呢?盧雲的回答是:因為有痛苦把「我們」連結起來。不過,在提到如此內在、深不可測的話題之前,我們先來談談另一個比較明顯、有實證性的問題:需要幫助的人,當他面對什麼樣的治療者,才能安心、坦然的說出困擾他的事情?

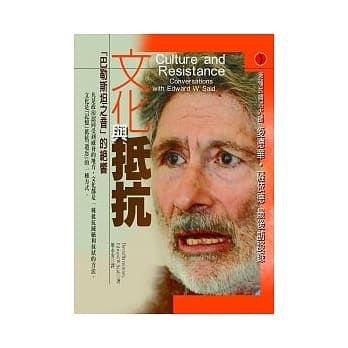

尋找方案與保存記憶:讀薩依德《文化與抵抗》

文化,可以是一種抵抗遺忘的方法。在巴勒斯坦人連生存都岌岌可危的處境中,巴勒斯坦人透過電影、戲劇、詩歌等,維繫著他們的認同感。抵抗世界完全抹去他們的痕跡。但除此之外,文化還有另一面向:在不公義的受苦情境中,它還有「分析的力量」。透過文化,我們將「敵人」放回他們的歷史脈絡之中觀看,質…

“You broken our product!”

我覺得自己就是空有同情和熱心,卻在挑戰面前非常膽怯,怯於勢力,這「勢力」包括擁有權力的人,也包括其他人的眼光,同時,也怯於打破自己熟悉的安穩生活,於是充滿猶豫。

我碰觸得到你嗎?:《愛的見習生》中愛的困難

《愛的見習生》對人心的觀察非常敏銳。你愛不愛我?如果你不愛我的話,那我還可以怎麼做?在風起雲湧的時代背景下,如果我們不把這部片看成歷史片、宗教片、教育片等,而是從這兩個問題來切入電影的話,那《愛的見習生》的確有許多細膩的情節,可供我們思考自己生命中所潛藏的這份問題。

碰觸與愛情:從列維納斯《總體與無限》談起

即使兩隻手重疊,也不一定碰觸得到。列維納斯在《總體與無限》的第四部份這麼說。真正的碰觸,總是帶著一點害怕:害怕自己太用力,害怕她的肌膚因為自己的手而損傷,害怕自己消減了她原本的光芒。

改變應敵之道,就是改變生活:電影《沉默.真相》

敵人,深深的改變了這個小家庭的命運。雖然敵對者的眼界被血統和傳統束縛,又在它們之上附加了虛假的想像,用同樣淺薄的濾鏡去過濾世界中的繽紛色彩。他們的生命不如正直的人多采多姿。但是,他們有暴力作為力量。許多暴力留下的傷口,難以復原。在《沉默.真相》中,漢娜的外婆因照明彈而失明,便是歷史活生生的見證人。

譯微知著|你瞞我瞞:代名詞的微妙意涵

在英文裡,「we」可以包含所有人(I、you、they),也可以排除聽者(I、they),視乎情況而定。這點在中文也同樣適用。前者多用於爭取支持,引起共鳴,所以不少政治人物都喜歡用「we(我們、我哋)」來表現自己與人民站在同一陣線。至於「you」在英文的語境中,則能夠讓聆聽者或讀者更容易代入處境,加強對話雙方的連繫。

他者哲學

只用自己的觀點去理解萬物就是一種暴力,這種暴力正在摧毀生命的多樣性跟差異性,正帶領人類走向一個沒有意義的宇宙。—列維納斯

他者感覺、群體內異質性與誰被洗腦了?一個中國大陸背景學生在台灣的觀察

攝於台北101觀景台群體間好多時候若不是走出來,相信還是會以自己本身固有的偏見看待其他不一樣的「他者」。正如日本政治思想家丸山真男講到:人們往往用組織內部積累起來固定化「常識」和「image」來看待外部,即便內部的「常識」是「倒錯」的,但也會認為外部才是「倒錯」的。