從 ALONE 到 Myco:真菌、公共物品、國產良心、南塘與南塘 DAO

介紹

這篇文章根據 10.13 號下午在北京的分享會的講稿修改而成。謝謝 LXDAO 的舉辦,包括古憶的邀請和現場佈置,Coooder 的現場協助,運營組成員的線上支持。謝謝來到現場的朋友與參與者,謝謝南塘和南塘 DAO 的夥伴們,謝謝我自己的勞動,谢谢那些我没能看见的劳动。

採摘我們的過去:迷幻蘑菇與貝殼串珠

迷幻蘑菇

一次演講中,真菌學家 Paul Stamets 提到人類食用迷幻蘑菇的歷史。在中美洲,土著居民有將蘑菇浸泡在蜂蜜中的習慣,這在歐洲也是常見的做法;當地有著森林崇拜的制度,那些失去年輕伴侶的人們會在儀式以及精神活性植物的幫助下重新結合。但這被歐洲殖民者看作是偶像崇拜,是對教會的威脅。在 1516 年,《巴伐利亞啤酒純淨法》明確禁止在啤酒中添加蘑菇、雞血藤和其他精神活性植物。

殖民者帶來的傳染病和奴役等等——讓當地的精神領袖薩滿巫師蒙羞,因為他們無法再保護土著居民。殖民者們告訴他們,天主教能夠拯救苦難;而當地習俗中的蘑菇石人也被視作是偶像崇拜而被殖民者禁止。於是大量蘑菇石人被毀掉,其餘的被人們冒險埋在地下,直到近一百年,斷斷續續被耕作的農民偶然挖出。

貝殼串珠(Wampum)

在《邁向價值的人類學理論》(Toward An Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams)第四章“貝殼串珠與伊洛魁人的社會想象力”中,大衛·格雷伯講述了一個與貝殼串珠相關的故事——在很多關於貨幣的描述裡,這種好看的貝殼被看作是最開始的貨幣,這也是 16 世紀之後歐洲殖民者和北美伊洛魁五大聯盟之間進行皮毛交易的主要媒介。

然而,儘管在很長的時間裡,貝殼串珠成為該地區甚至殖民者之間也進行交易的貨幣,併成為該地區的法定貨幣,但在伊洛魁聯盟內部,人們並不用貝殼串珠去進行交易。

實際上,在經濟上逐漸依附於殖民者,以及持續捲入殖民者之間和其它印第安部落之間戰爭這一百多年裡,貝殼串珠在伊洛魁聯盟內部被用作締造和平與維持社會秩序的工具:在外交通訊中,它們作為信息的實體化表現,沒有貝殼串珠,任何外交信息都不會被認真對待;在締結條約時,條款被儀式性地“說入”貝殼串珠中,以達成協議。此外,貝殼串珠在處理部族間衝突中發揮著關鍵作用,可用於要求復仇或作為賠償避免血仇;在喪葬儀式中,十幾條特定的貝殼串珠各司其職,撫慰逝者和生者……等等。

這些用處都和貨幣無關。在這個時期,整個伊洛魁聯盟內部仍然保持著傳統的財產和分配製度,並沒有正式的商業交易,物品會在親屬之間分享和相互贈與,頻繁進行宴會和儀式。財富積累和買賣還不存在伊洛魁聯盟的生活中。當然,對於殖民者在經濟和政治上的依附是無法避免的,最終結果是我們都熟悉的故事。

分離

以上兩個故事有同樣的角色關係——大航海時代歐洲的殖民者,以及在政治經濟上逐步淪為其附庸的美洲原住民。這種描述是否是一種簡化?也許,我也期待看到從其它視角的闡釋,因為我沒有看到人們在對“加密思潮”的討論中提及這段歷史,而當前世界與世界中的 Web3 也許正活在這段歷史的某個節點之上。

“資本主義”對我來說是一個過大的話題。但我想說說從這兩個故事裡能看到的具體的兩點不同,關於歐洲人和原住民們。

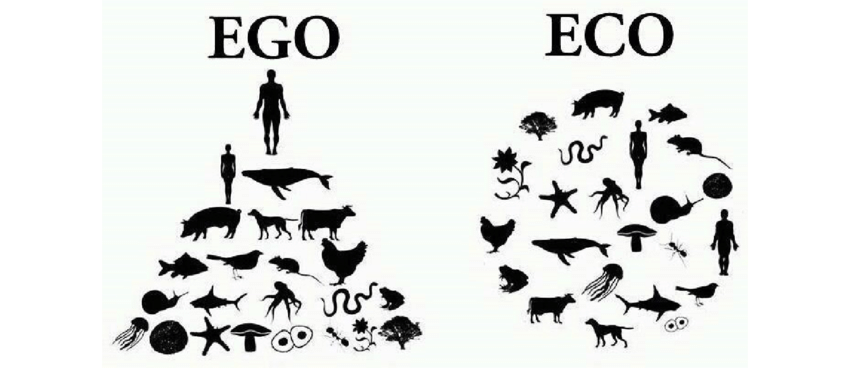

在第一個故事裡,致幻蘑菇與人是一種合作的關係(致幻蘑菇被視作是具有神秘力量的生命),它們一起被看作是更大的自然中的一部分(森林崇拜),到人與蘑菇(自然)彼此分離。蘑菇的力量被否定,它成為一個客體。不嚴謹地推斷,我認為這裡有一種人與自然的分離。

在第二個故事裡,貝殼串珠在伊洛魁社會中不是被作為交易中介或者財富,人們也缺乏積累財富的動機。貝殼串珠被用於伊洛魁社會的再生產,而非物質財富的增加。再次不嚴謹地——人與社會的分離。

兩種分離:人與自然,人與社會。它們的共同點是將人看作是自給自足的個體,為尋求自身的利益最大化而行動,而在這種分離中,自然與社會的最常見意涵是需要被征服的他者和對象。這種對於人性的假設也許可以追溯到啟蒙運動,也許可以更遠。

但重要的是,在我們今天的日常生活和思考方式中,它無處不在。如果沒有自利人的假設,主流經濟學又怎麼可能?再想想,“人是爭奪社會地位的猴子“,這樣的表述在 Web3 領域被看作是理所當然。

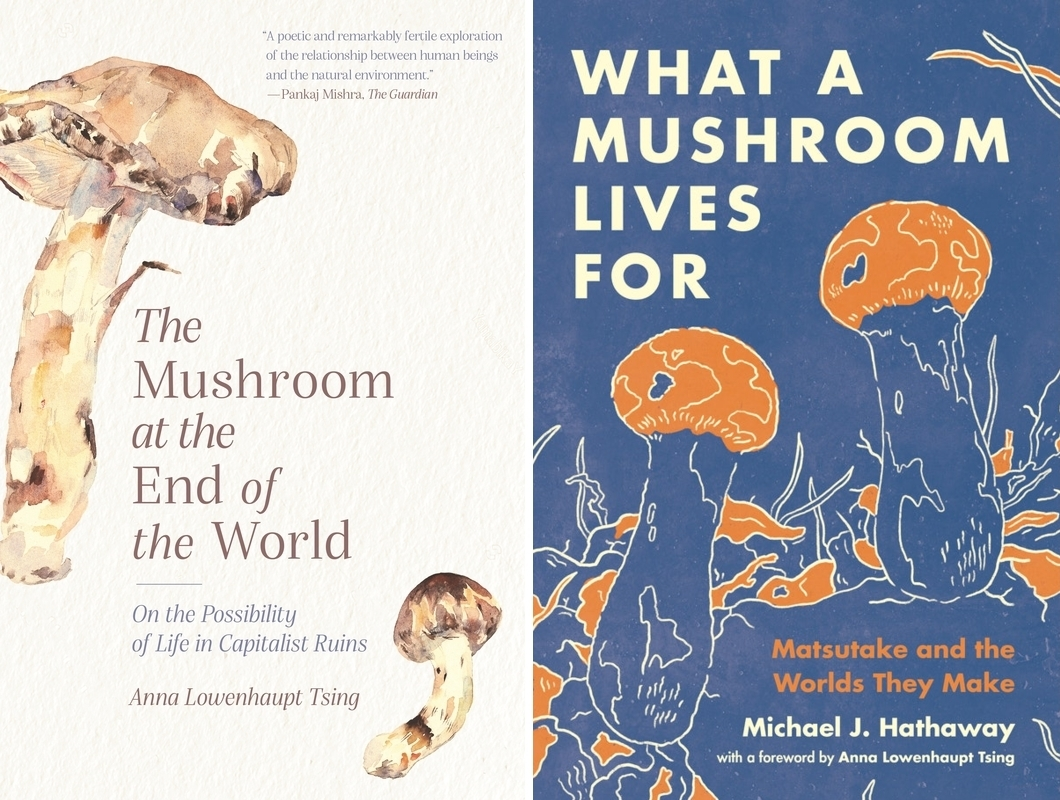

如羅安清在《末日松茸:資本主義廢墟上的生活可能》中所論述的,事物之間的聯繫與交染被遺忘,我們必須假設所做的一切是從自己出發,是為了維護自己的利益,為了自我的擴張。儘管事實上,我們每時每刻都在和身邊及遠處的周遭發生關係和被相互影響。

真菌可以告訴我們什麼?

在接觸到 Paul Stamets 和“松茸世界研究小組”人類學者們的作品之前,我不知道真菌深刻地塑造了我們所存在的世界。我們常見的蘑菇是真菌的果實,而在真菌生命的絕大部分時間裡,它們的主要構成是在地下的菌絲體。

真菌是地球上最古老的生命形式之一,我們已知地球上經歷過幾次滅絕性的災難,但真菌在這些災難中都活了下來。在有機體還不存在的地球上,正是通過真菌的作用,岩石得以分解,土壤開始形成,這些地球上生命的誕生與繁衍提供了基礎。

通過與植物根系共生,真菌促進了植物的吸收與生長,幫助森林和生態系統蓬勃發展。而在今天的生態系統中,真菌扮演著清道夫和養育者的雙重角色,它們分解有機物質,將死亡的動植物殘骸轉化為新的養分,滋養著新生命。浪漫地說,真菌是死亡與生命的接口。

在材料科學、環境科學、以及生物科學領域,菌絲體獲得的研究關注越來越強。菌絲體也對社會、經濟、技術系統的想象與設計帶來了啟發。LXDAO 英語學習小組的 Su 說,在 Web3 領域,2018 年就有作者將比特幣系統看作是去中心化的有機體(菌絲體),這讓我找到這篇文章。在今年,一本小冊子《探索 MycoFi:Web3 及其他領域的菌絲體設計模式》出版, 當作者從菌絲體的角度出發去看二次方資助、多中心多元主義等等在 Web3 領域流行的項目和概念時,它們的可能性變得更加廣闊。

但,除了對真菌對生命的巨大影響和它所帶來的啟發感到驚異,我也不想過度浪漫它。

就像最初開始關注真菌的人類學者們對菌絲體和另一個非常相似的概念“根莖”之間選擇了菌絲體與加塔利在《千高原》中所提出的塊莖(Rhizome)是一個過於形而上學,過於詩學的概念。而我們能看到真菌在自然中建立的聯繫和多樣性,以及它們與人類命運的息息相關,它也更適合民族誌的傳統:基於參與式的觀察與深描建構理論,同時意識到這種理論的荒誕與必要。

在羅安清的《末日松茸:資本主義廢墟上的生活可能》中,松茸不僅僅是一種隱喻和詩學,它還與全球資本主義中的政治經濟狀況彼此糾纏,身處異國的無名難民在松茸的全球供應鏈中創造和轉譯採摘勞作對他們的意義。

真菌給我的啟發:不穩定與彼此纏繞

真菌的所帶來的啟發中,最吸引我的是它對某種穩定邏輯的拒絕——在羅安清的描述中,菌絲體啟發我們將不穩定放在我們文化的中心,讓線性的增長和發展邏輯讓位於多重性、湧現、意外。遭遇(Encounter)每時每刻都在發生,我們在遭遇中彼此影響,這正是我們的現實。

當我們將這些千絲萬縷的、菌絲一般的聯繫切斷,或者視而不見時——也就是當我們將人和有機體看作是為實現自身利益最大化而存在時,將我們自身視作是自足的個體時,我們才可以將其他人視作是彼此競爭的對手而非相互依賴的同伴,社會才可以被看作是所有自足的個體相加的總和,我們周遭的環境成為與我們相區分的自然,我們可以利用它,操縱它,改變它,彷彿它是受刺激和人類“能動性”影響的物,而本身沒有任何“主體性”。差異被抽象掉,數學(也許是糟糕的數學,因為這裡的數字只允許單向的增長)替代闡釋。

真菌不是,它們創造與周遭的關係,並且依賴這些關係。在菌絲體與樹根的共生中,我們無法將兩者分開,真菌和樹根都無法獨立存在,植物根系、土壤、真菌、有機物之間的複雜交織促成了它們的生命。從最根本上看,它們無法被視為彼此獨立。

在這種視角下,我們存在於一個不斷變化、充滿偶然與意外的世界。首先是無盡的差異,其次是因這些差異而產生的相互影響與協作,是這些造就了我們。

我與我之外的他者(無論是人還是其它有機體)都在通過自身的行動積極塑造世界,彼此影響。不僅僅是人類擁有能動性,而是所有生命形式通過相互的互動和遭遇共同創造出世界的複雜性。與我們日常理解的“線性發展”完全不同,這種多重性和複雜性並不是一個從起點到終點的單一過程,而是一種沒有明確邊界的網絡。每一個節點都與其他節點緊密相連,並且不斷變化。

如果我們能夠從真菌的邏輯中汲取什麼,那麼人類文化或許也能超越那種將個人視為獨立自足的單元,將社會視為個人利益最大化的競技場的觀點。相反,我們或許能夠開始認識到:每一個生命體的生存和繁榮都依賴於其他生命體的存在。我們不是孤立的個體,而是深嵌於一個相互關聯、彼此影響的生態網絡之中。正如菌絲體與樹根的共生關係一樣,我們的制度也應更多地關注這種基於差異的合作、互助、以及與他者(包括人類和非人類)的共生。當我們從真菌的視角出發,以不穩定性、多樣性、偶然性去看世界時,我們才能超越那種以控制為目標的狹隘發展邏輯,意識到我們各自的存在深刻依賴著彼此,進一步更好地、共同且相異著生活。

資助與建造:公共物品中的經濟學主義

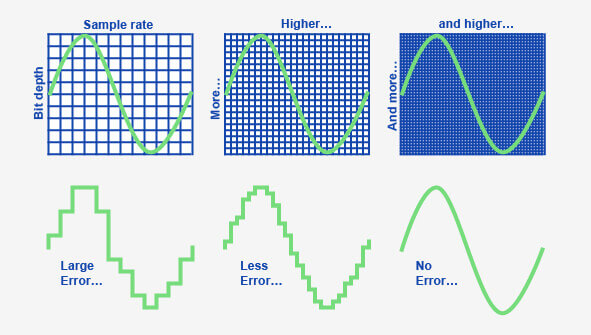

如果我們將電腦中的聲音波形放大,會看到被連接在一起的細小的點。那是電腦採樣並存儲的聲音數據。當採樣率精確到一定程度(比如 48000 hz 時),儘管那不是真實演奏的聲音,但人耳不再能夠分辨出來。

當我們談論社會時,我們的採樣率極低,同時我們常常將這種極低的採樣看作是真實。

這麼說的原因是在 Web3 領域中,我們談論社會的方式,幾乎總是經濟學視角的。這種視角有好有壞。好的地方在於,在設計的層面,它很好促進了 Web3 領域對於資源的再分配,各種資助機制的創新和出現,也讓我自身成為其中的受益者。而對我個人來說,我很難想象在另一個行業中,我作為一個文科背景、沒有計算機科學相關學歷和經驗的人,可以與程序員一起工作,同時這種工作關係是很平等的(至少在文化上),範圍是全球性的,還有各種很酷的概念(不是極客的酷,就是酷。比如各種朋克,公共物品的新機制等等)。我是 LXDAO 的貢獻者,一直以來我們都很關注”公共物品“這個話題。如果沒有資助,我不確定 LXDAO 是否會走到今天。

資助是一種自上而下的設計,也是一種事後的設計。它無法完全捕捉實踐的過程,總會有價值逃逸。當然它可以盡力捕捉,它也很重要。但如果我們將經濟學的邏輯強加(甚至不自覺地將經濟學內化在我們對於這個世界的認知上)到”如何建造公共物品“的問題上,並想要找到答案,這個過程令人難以適從。”建造“是一種自下而上的過程,自下而上的過程總是從差異出發的。就人而言,千人千面,我們怎麼敢用“經濟人”的想象去理解人的所有行動?顯然,鞋子應該去適應腳板,可是現實中的經濟學主義是一雙太糟糕的鞋子。

也許來自經濟學家本身的批評對你來說更有說服力。看看 Ronald Coarse 在 去世前不久為一本新期刊寫作的宣言:

“經濟學與現實生活的脫節程度是非同尋常且令人遺憾的……在 20 世紀,經濟學家們可以只為彼此撰寫文章。與此同時,這一領域經歷了一場範式轉變,逐漸將自己定位為一種理論化的經濟學方法,並放棄了作為其研究對象的現實經濟。這種經濟學與現實經濟的分離,嚴重損害了商業界和學術領域……經濟學因此成為國家管理經濟的方便工具,而不是公眾用來了解經濟如何運作的工具。但由於經濟學不再紮根於對經濟運作的系統性實證研究,它幾乎無法勝任這一任務……將經濟學簡化為價格理論已經夠令人擔憂的了。如果這一領域滑向一種純粹的選擇科學,忽視社會、歷史、文化和政治對經濟運作的影響,則無異於自殺。現在是時候重新將經濟學這個嚴重貧乏的領域與現實經濟重新聯繫起來了。中國、印度、非洲及其他地方湧現出的市場經濟,預示著前所未有的機會,經濟學家可以研究市場經濟如何在文化、制度和組織多樣性的社會中獲得韌性。但只有當經濟學重新定位於研究‘真實的’人類及‘真實存在的’經濟體系時,知識才會隨之而來。”

這種質疑與反思在經濟學界已經展開,在交叉領域也一樣——看看大衛·格雷伯的《債:第一個五千年》的巨大影響力。這是一本直言不諱批評經濟學中迷思的書,最出名的包括對於“以物換物”實際上只是一個經濟學神話的普及。

Glen Weyl 也許是 Web3 行業最出名的經濟學者——他與 Eric A.Posner 合作寫就《激進市場》,他對於二次方投票的關注啟發了 Vitalik Buterin,最後三人(Vitalik Buterin, Zoë Hitzig, Glen Weyl)合作設計了著名的二次方資助機制。但在一篇名為《我為什麼不是一個市場激進主義者》(Why I am not a Market Radical)的文章中,他推翻了這本書最基本的假設:

《激進市場》的根本弱點在於它過於經濟學主義,並且受到經濟學領域兩個主要混淆的困擾:原子化的個人主義和對社會變革的專制技術官僚視角。這特別令人感到矛盾,因為該書使用這種經濟學主義視角來處理從根本上來說是社會性的問題,如公共物品和共同所有權,並以此推進對根本上不同於經濟學主義的生活方式的去中心化實驗。從這個意義上說,該書本質上否定了自己。它對社會技術的機制設計方法建立在一個假設之上,即它所關注的公共物品幾乎不存在。

經濟學與其說是一個實質性的領域,不如說最容易被理解為是將啟蒙思想的一個特定的分支——我將其稱為**原子化自由主義和客觀主義樸素認識論(Atomistic Liberalism and Objectivist Naïve Epistemology, ALONE)**——應用於社會分析和設計。ALONE 的核心是在個人與某種全球協調裝置之間建立二元對立……在這兩極之間的社會結構對 ALONE 來說只具有次要重要性,通常被抽象化、機械化或大幅簡化。在 ALONE 的世界觀中,主要問題是如何構建國家,使得個人在追求自身利益時能最大化某種福祉的總和。

這聽起來與我們的常識不太相符,畢竟 Web3 領域中對自由市場的信奉與對於國家體制的厭惡常常並行不悖。但仔細看上去,很多人厭惡的只是低效率、稅收;而非法律、監獄、軍隊、警察等維護現狀的系統性暴力制度。在巴拉吉的“網絡國家”中不會缺少警察。

毫無疑問,我們的生活中有經濟的部分,同樣無疑問的是(如果你有,請告訴我),這一“經濟”的部分永遠無法被抽象出來並被看作是真理。我們當然可以抽象,這種抽象是有用的。但我們是否走的太遠?

在 DAO 協作的過程中,這種削足適履或者說“異化”的感覺非常強烈。我不是想說 DAO 不好,或者對 DAO 失望。只是因為我認為 DAO 有潛力讓我們更好地一起生活與共事,並且對我來說它已經比公司制要好——在 DAO 裡,權力的去中心化是一種強大文化,人們認為邊緣的聲音需要被聽到。

儘管在實踐中,很多時候去中心化和效率彼此拉扯。我們花很多精力去進行正式的協調和治理流程——會議、貢獻記錄、投票、寫作提案,等等。隨便打開一個 DAO 的 notion 文檔,最不缺的就是各種機制、願景、會議紀要。

這些當然是必要的,對於大規模的協調來說(讓彼此不相熟的人更容易建立信任)。但一個日常活躍貢獻者僅有十幾個人的社區,也需要如此多的流程與制度去維護它的運作嗎?是否我們並不太需要,但只是我們習慣了激勵、流程、執行、效率、等等來自於過往公司的“經驗”,並將它移植到 DAO 中來,忘記了我們實際上是在和“人”一起工作,甚至生活?

這裡的人是彼此平等的人、是彼此具有根本性不同的人,他們來到這裡是為了在差異中創造些什麼,實現些什麼,而不是一個等待破滅的、沒有生命力的、華麗的敘事泡沫。

不是效率不重要,但我們顯然已經在“效率”的路上走的太遠。如果是隻是為了效率,我們為何需要 Web3?在我看來,Web3 首先是一個社會工程,一個道德工程。密碼朋克運動、金融危機與比特幣、以及 Gavin Wood 創造了 Web3.0 這個術語的那篇文章,NFT、Defi……每一種“敘事”都強調自己與傳統機構和商業的不同。它們所反對的正是那種在增長與發展的路上一路狂奔的願景,那種只關注“效率”而忽視其它無法被貨幣化的價值的思維模式。

單純的“敘事”可能成為一種讓人生厭的自我重複。因為直到今天,我們談論的還是應用,更好的應用,真實世界的應用;而在交易市場上,人們已經開始只願意為 Meme 幣買單。為了實現 Web3 的願景,也許我們應該先放下一些對於效率的偏執,想想我們是為什麼而來到這裡。

真菌式的公共物品

Simone Pop 說,Web3 需要我們去忘記(Unlearning)——剝離舊有的思維模式、價值體系。而這也是真菌告訴我的——我們每時每刻都在和周圍發生聯繫,我們所做的一切既是為了自己,也是為了彼此,我們在一個也許變動不居、也許無法被掌控的世界中相互依存。

那我們回頭,試著從真菌的視角去看。從這個角度去看,那些我最喜歡的公共物品,恰好是真菌式的。

國產良心

國產良心是一個 NFT 項目,也是 LXDAO 的源頭——有它的時候還沒有 LXDAO,而 LXDAO 存在正是因為國產良心這個項目。

它是一個被良好策劃的項目嗎?我不確定。據項目作者之一 Bruce 說,於 2022 年 2 月份上線的國產良心本來是被用於諷刺 NFT 市場的亂象,但意外走紅並迅速圍繞它建立了一個社區。趁熱打鐵,在這個社區中夥伴的支持下,他們進一步又做了 My First NFT 這個新手教程,由此催生了 LXDAO。

此外,它一定是個非常快樂的項目:

帶著一點玩笑、情緒、以及興奮感、當然還有職業經驗與才華。

如果創作者們足夠專業,他們是否會做出國產良心呢?我狠懷疑。因為這兩位創作者 Bruce 和 Muxin 當時更像一個 Web3 愛好者,DAO 組織的活躍參與者,不是項目方也沒有投資人,白天還有自己的工作。如果僅靠專業和資本就能做出國產良心,那麼又怎麼會輪到他們來做?據 Bruce 說,這是一個只花了三天時間上線的項目。有人甚至開玩笑說,國產良心是用腳畫出來的。

因此,我以為它是在控制之外意外生長出來的項目:沒有最終的目標和完整的計劃,更多是走一步看一步,但每一步都有具體的目標。行動的小徑存在著分叉的可能,那種可能是危險的也是有趣的。建立關係吧,不控制。

後面 LXDAO 的一些核心貢獻者(芋頭、Mike、等等),包括目前仍然在持續貢獻的——Bruce, Marcus, Muxin, Wodeche, Ray, 都是因為國產良心這個項目來到 LXDAO。先有了社區,然後有了 DAO。

我相信不少人會懷念這種戲謔、不那麼嚴肅的態度。我是其中之一,儘管我沒有參與過這個項目。不會否定我們後面做的努力,但我確實覺得這個項目是 LXDAO 至今最好的一個項目,每一次看我都會很開心。

我確實覺得我們常常過於緊張了,有時候需要給自己鬆綁,找回一些無所謂的態度。儘管我沒有國產良心 NFT,但我自己鑄造了一個頭像:也很好。再一次,這是真菌給我的啟發——多建立關係,少一些控制。

南塘 DAO

忘記我們已經學過的一些東西,這很不容易。這也是我在南塘感受最深的一件事。

我最近聽到最多的一個詞就是“拉扯”,大家用這個詞來形容在南塘 DAO 開會的狀態,以及鄉建和南塘 DAO 夥伴兩邊進行溝通時的狀態。我們在南塘是一個整體,但又基本上可以分成兩個團隊(南塘 DAO 也就是主要推進 Web3 探索的團隊,住在南塘合作社大院;南塘的鄉建實習生團隊,住在南塘素社裡)。

以上是我對為何將我們分為兩個團隊,以及對我們之間差異的理解。這些差異包括經驗、生活經歷、價值觀念、脾性、很多時候是偏見。

菌絲體告訴我們的是,這些不同是應當被慶祝的,而非被掩蓋和壓抑。可這個說起來容易做起來很難,在日誌裡(我們有一個日誌分享群),經常會看到夥伴的疲憊、困擾、以及其它情緒。

坦白來講我還不知道怎麼處理,但我們也確實覺得隨著時間,我們在現在的溝通與八月份相比,是更流暢也更知曉彼此的邊界,儘管我們還在磨合的過程中,我也不知道這個過程是否有盡頭。

也許它不重要。如果存在本來就是不穩定的,那麼每一次的衝突既有失去的危險,也是成長的機會。而我們可以選擇把它看作是成長的契機——對我來說,這些衝突都常常讓我更瞭解其它夥伴也更瞭解自己的處境。真菌呢?在倒下的樹幹下,我們總能看到蘑菇。對於它來說,什麼又是死亡呢?它只是在活。

關係與暴力,溝通與控制

總有一個前提。對我來說,這個前提是與這個世界建立關係,這讓我很感激能在南塘和大家一起做事情。菌絲體是擅長建立關係的,它與其它的生命常常保持著一種共生的關係。這也是我在南塘能感受到的。也就是說,我覺得自己總有和大家建立關係的空間。

對我來說,關係與“暴力”不同。上級指揮下級,這是一種關係嗎?我覺得不,至少在我的語境中(請允許我這樣說),它不是關係。暴力是一種控制,強調了一方的生機,而另一方被當做被動的被控制的“物“。

我在這裡將關係看作是兩個生命之間的聯繫,這種關係是不可控的,是流動的。也許總有窒息某一方的風險,也因為彼此都是生命,這裡的權力是動態的,我們受到傷害就會表達出來,而不是有一條頑固的界限,它們是可能被打破的。

而這也是我在南塘感受到的。我記得楊雲標大哥說過的兩段話,記得很清楚。第一段是我第一天來到南塘,當時他提到“主體性”(轉述):

南塘的主體性有三個階段。第一個階段是我們沒有主體性,在農民維護權益和上訪的那段時間裡,我們是為了主體性在抗爭,為了獲得那份主體性;第二個階段是在建設鄉村公共空間和鄉村文化活動的階段,我們在彰顯自己的主體性,告訴別人我們是誰;第三個階段是南塘吸引到一些外面的朋友過來,漸漸地我們發現不僅本地人有主體性,新來的朋友也有自己的主體性,如果我們過分強調本地的主體性,其實反而是一種不自信。在這個階段,就不會強調南塘的主體性,而是尊重我們彼此的主體性。

第二段是一個下午大家的簡易討論會,那時大家對於標哥的一些決策有困惑,我們在一邊在辦公室整理黑豆皮一邊溝通,他說的是“照見彼此的生命動力”:

我們每個人,也許處在不同的生命階段,出生於不同的家庭,有著不同的過往經歷,大家都有著屬於自己生命的、獨特的動力,那種動力驅使著我們去做某些事情。只是很多人只關注到自己生命的動力,覺得那是一切,卻沒有看到別人的。我覺得重要的是,照見彼此的生命動力,不僅僅看到自己的難處和感受,也看到別人的痛苦,以及別人行動的原因,看到彼此在表象之後的需求,我們才能成為生命的共同體。

相互照見,如有匯聚的點,就彼此照料和滋長。Web3 在南塘,我們還在尋找這樣一個點。

跳起來

我以為這也是真菌式的觀點——我們存在著本質上的不同,而我們又深深地糾纏在一起。

我們當然可以忽視這種糾纏。但如果我們習慣這種忽視,並把它當作真相(就像習慣性地將經濟理性看作是唯一法則),這種簡化的真相伴隨的是結構化的暴力,讓人祈禱自己站在既得利益者的那一邊,而不是如何去過一種更好的生活。如果我們喜歡這樣一種生活,我想我們不會對 Web3 產生希望。

當我們習慣在暴力中生活,我們也會依賴它。但同時我們也想要成長,想要出走。這樣看的話,我們每時每刻都在死;也正是如此,我們每時每刻都在活,每一次告別也是每一次新生。面對死亡,真菌在編織生命,而沒有什麼比這更美麗的對待死的方式了。

不管是在南塘還是在其他地方,我都需要做出選擇。我想我們都厭倦了那種固化的生活方式,幸好的是,如果我意識到自己開始厭倦,我就已經開始移動。我能感受到我生命的菌絲在生長,在與周圍的世界建立聯繫,儘管很多時候我還沒有做出在別人看來可見的行動,但我知道在努力。我們如何想,如何做,甚至選擇一成不變,都在影響著這個世界,以及和這個世界上的一切交纏在一起。我們只能努力做出自己的選擇和行動,用活去迎接死,直到不再活。

對公共物品來說,經濟學主義所理解的公共物品就像是地板,就像以太坊區塊鏈的最終的安全性保障來自於經濟學上的最終確定性。那是一個數學問題,它是確定的,讓我們安心,但我們不是為了它而去創造或者使用以太坊區塊鏈。就像我們不一定是為了積累財富而活著,儘管在很多時候,對經濟的考量能讓我們避免最糟糕的情況。

創造常常是即時的,一剎那的,無法控制的,所謂公共物品也是如此。在如何更好地創造公共物品這個問題上,我以為我們需要的是想象力。就像我們需要一個堅實的地板,但在生命中的大部分時間和精力上,我們的努力都在如何跳起來。