11.日本流浪记 2024年12月前半

2024年12月18日 水 共和233年霜月松露日(03.28)

12月4日那天晚上,和朋友一起去看《椒麻堂会》,这是我第一次在东京看汉语电影。坐在池袋站前的广场上等人的时候,看着那时而高涨时而萎靡的喷泉,感觉特别像男性尿不多硬要往外挤尿时候的状态。说实话这种大河剧我缺乏兴趣,今年没看上三只羊真是遗憾。

12月7日星期六。约了下午和朋友去美术馆,一觉醒来已是半早晨。先去了一趟尼古拉堂,去圣物组那里弄点东西。看见院子里架的圣诞彩灯,突然想起来这是将临期以来自己第一次进教堂的门,虽然不是天主教堂。

离开堂里,时间尚有很多,就去了趟六义园。下车时候发现本乡教会就在这,但似乎不是日常开放的教堂。

六义园最早是柳泽吉保的园林,现在的局面是近代三菱财阀岩崎家买下后形成的,不过如今已经是公共财产了。岩崎家真是富有,东京都内现在残存的好几栋大别墅都是他家以前的产业。庭院在这种季节无非是看红叶,这点六义园很好,六义园的树是设计过的,有高低落差,红叶树和黄叶树错开,秋景很有层次感。但,庭院本身是一种休闲场所,如果是一下午没事坐在这里喝喝茶聊聊天那会不错,背着包赶忙转圈的话乐趣就少了很多。偏偏我就是后者。

离开六义园,往西走。这一片地方在江户时代是染井村,染井吉野就是本地的园丁栽培推广的。江户时代的著名园丁伊藤伊兵卫的墓就在染井西福寺里。染井灵园也在这一片,灵园内外埋了不少名人,比如谷崎润一郎、芥川龙之介、二叶亭四迷......比较惊讶的是轻易找到了三井道郎的墓。这坟地春天来应该不错,到处都是樱花

往南走去车站的路上会路过高岩寺等寺庙——没想到这里香火这么旺盛。很多群众好像在排队往一个观音上浇水。庙前面是一条热闹的商店街,但我无心购物,因为美术馆快过时间了。

草间弥生美术馆是预约制的,而且惯例禁止摄影。不过比我预想好一些,日本现代艺术泛滥,这件美术馆是我少有看着比较舒服的。但是半下午是个比较尴尬的时候,磨蹭一会大部分地方都关门了,就又去附近漱石山房走了走。这边是夏目漱石故居所在地,现在修了小纪念馆,东西很少,不如说是一个休闲喝茶的场所,不过有夏目漱石猫的墓。

离开漱石山房,去附近早稻田大学逛了逛。夏天时候早稻田大学标志性的钟楼还在维修,现在已经修好了,在薄暮的黑红色秋叶的映衬下很是美丽。总感觉19世纪日本大学都喜欢修英伦风呢。

也是因为晚上无处可去,大家就又去了一次杂司谷灵园,我这次找到了以前没找到的小泉八云的墓,很不起眼。

12月8日,圣母无染原罪瞻礼。按照现在的规定,主日要盖过一般节日,应该移动到周一庆祝。但很明显大多数地方都没执行过类似标准,东京的脱利腾团体整个用的历书都是老历书。晚上就去筑地望弥撒了。东京的老教堂,我是指能追溯到19世纪,比较讨喜的一点是,一般都有不错的小庭院。这在20世纪经济狂飙之后寸土寸金的东京是几乎不可能做到的。

12月9日晚上去涩谷,看Батюшка的演唱会。之前有人给我分享这个乐队,我一看他们最近在亚太巡演,想着咬咬牙也不是买不起,就过来看了,这也是我第一次看演唱会。以前我看哪个耶稣会士还是方济各会士写书说,摇滚乐是撒旦祭祀云云,来了才知道为什么会这么写。Батюшка用教会斯拉夫语唱歌,进场退场敲钟,大量焚烧乳香,堆叠各种东正教符号,倒挂圣像给圣像打码,乐手穿着模仿正教修道士,戏仿奉神礼......简而言之,想让自己看起来很酷很黑暗,很叛逆很亵渎。音乐也充满大分贝噪声,想调动台下观众陷入狂热之中,制造出狂热祭祀的效果。但对我没什么用,我不习惯于情绪激动,一般都是一声不吭待着不动,安静站在中间看完了全场。也头一次获得了一种体会,当噪音、光线等外界刺激达到极点时,自己不去融入其中,而是默默观察——人能在外界的狂暴之中感到极致的安静,就好像自己身处暴风雪中的温暖小屋。

小孩子耍叛逆罢了,或者像故意欺负女生的小学男生一样,真正的不在乎是漠视而不是侮辱,天天玩东正教黑金属的人中早晚会有些人把自己玩进东正教。把很多东正教符号乱七八糟拼到一起,对于很熟悉的人来说就和看见老外在身上刺莫名其妙的汉字一样,只能感到搞怪,无法感到黑暗。

第一次背了小祥玩偶出门,以后参加音乐活动都要背她出门。

再出门是12月15日星期日,喜乐主日。一早晨坐车到了调布,既然是主日还有时间,先去的本地天主教堂。调布这边是慈幼会的地盘,本堂主保自然是圣若望鲍思高,慈幼会在这边有神学院,圈了好大一块地皮,有不少设施。郊区真是好,用地不心疼。散场后出来看见休息室外面有卖东西,一看都是各地加尔默罗会制造的东西,买了点小饼干,在休息室吃了一顿早饭。

神学院旁边有个地下小堂,安放着可敬者Cimatti神父的棺椁,堂里有很多宣传材料,神父生前的勋章,还刻满了已故日本慈幼会士的名字。附近还有一座纪念馆,但没开门,我只能离开。

也没什么别的地方好去,就走走调布的寺社公园之类。先去了离教堂不远的布多天神社,没什么好说的,就是一般的天神社。然后往北走,去调布最有名的景点之一,深大寺。路上路过一家加尔默罗会的修院,才反应过来为什么堂门口集市卖加尔默罗会的东西,原来本地就有啊。

深大寺可以追溯到8世纪(自然现在的建筑是后来重建的),是东京都的第二古寺。寺内利用地形高差,水和枫叶配合不错,庙门口还有不小的集市。深大寺有一件国宝,是飞鸟时代的铜佛像,关东最古的佛像。但日本的寺庙,大部分情况下只能站在殿外看,所以没看到。后来我在归途上看到一片菜地里立了个牌子,说是要建一个专门的殿来供奉。

深大寺北门就是神代植物公园。神代植物公园最早是二战时期从农民手里收购的大片土地建成的绿地,是东京绿化计划的一部分,也作为放空疏散地使用。战后绝大部分土地分给了农民,剩下一小部分就是现在的公园。但还是很大。公园里有一座欧式的喷泉玫瑰园,这个季节玫瑰枯萎但是尚未凋谢,别有一番韵味。公园面积很大,南边的水生园甚至有水稻田,所以我也没有每一寸都走,转了一圈就离开了。玫瑰园后面有个不小的温室,里面的睡莲很好看。

离开植物园,我又回了慈幼会那边。这次资料馆是开着的,一个很老的神父在那里。Cimatti神父1925年作为传教团团长来日,是第一批来日的慈幼会士,在日度过余生。他还是一个博物学家,收藏了大量标本化石等物件。他死后不久就开始了列福调查,开棺之后发现是不朽体,下葬的衣服现在就挂在纪念馆里。现在进行到可敬者这一步。不得不让人感叹封圣还是挺贵的,才进行到这一步就堆起了小山般的文件,收集了这么多东西。Cimatti神父还擅长音乐,写了不少曲子,我也买了一张他作曲的碟片。

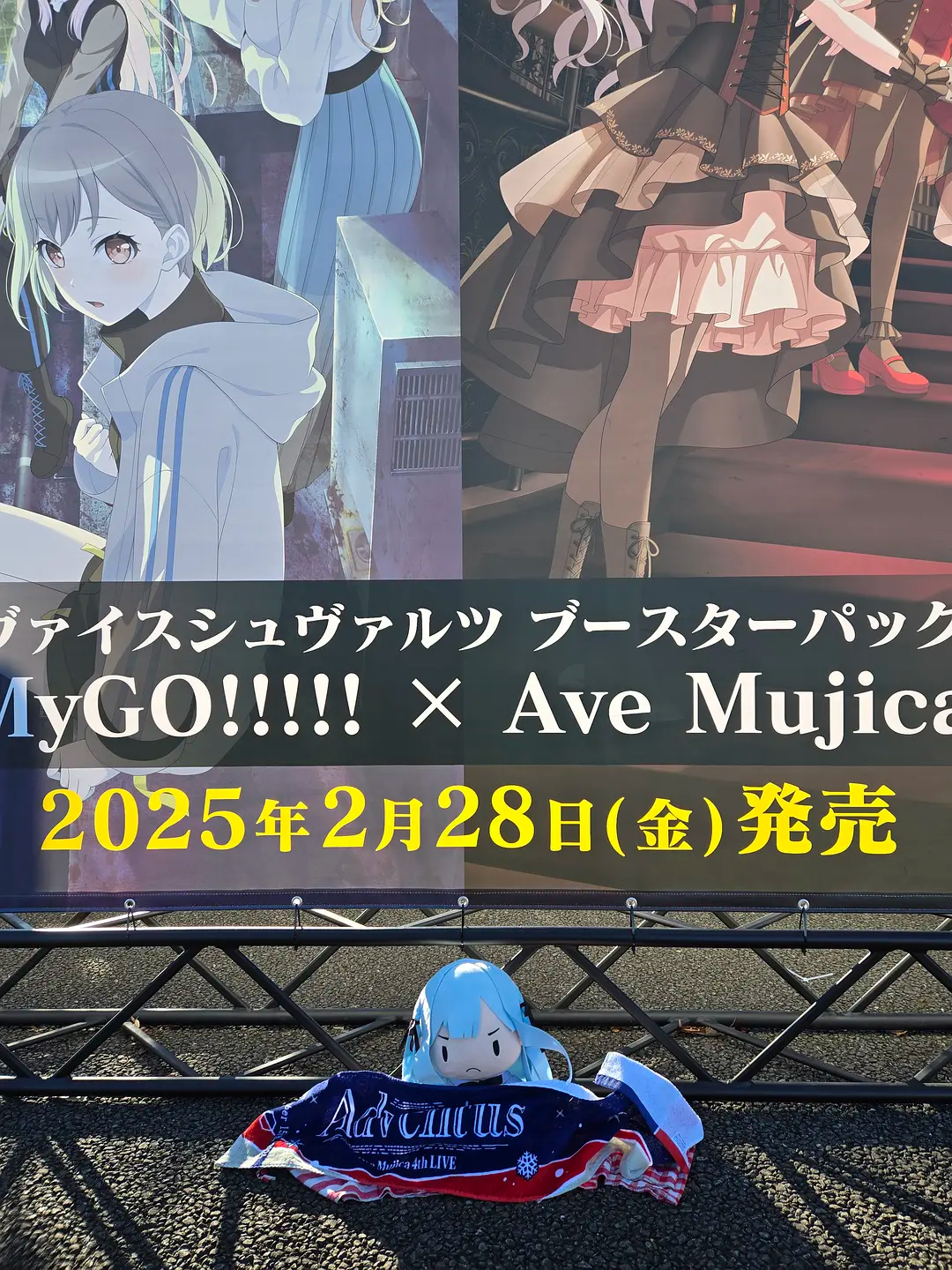

我这天来调布是为了看演唱会,要不然是不会特地来东京郊区的。Ave Mujica 4th的演唱会就在调布这里。背着大头小祥过来了。在场外和友人娱乐了一段时间,又进去看演唱会,感到十分快乐。场外到处都是若叶睦,我看完首映之后才知道若叶睦怎么突然人气爆涨了。还是要多参加这种让自己高兴的活动,性价比很高,同样出血一万,我肯定要参加这种活动而不是音乐剧或者交响乐会。在会场上看见穿БатюшкаT恤的人,果然看金属的都是一批人。

实际上周六开始我就有点咳嗽。12月16日周一下午的时候,遇到熟人,对方问我,你怎么看起来没休息好一样。傍晚就有点萎靡了,感觉好累,但我想应该去看下堂区的圣诞节安排——我家堂区没有网站,什么安排都要去门口看。平日弥撒我早晨干活没时间,周末我又几乎都在外面跑风,所以很少来家门口的堂区。结果傍晚遇到了堂区的菲律宾神父,神父说七点弥撒,不是早晨七点,是晚上七点,你来。虽然很萎靡,但精神原子弹一上,来了精气神,就过去了。是英语弥撒,来的几乎都是菲律宾人,信友祷文也各种菲律宾。神父讲道时候我才知道原来这是圣诞节前九日敬礼,当天是第一天。看这架势,我猜测可能是菲律宾什么地方有这种风俗,比较流行这个。堂里圣诞节布置也很温馨。

那天我并没有意识到事态的严重性,晚上回家的时候有人告诉我最近流感横行,小心些。我当天晚上就开始烧,被高烧低烧轮番夹击了三天,基本上都是随便吃点退烧药,稍微好转点就靠精神原子弹去干活,等一回家就更猛烈地烧起来,浑身瘫软,烧得奄奄一息,到今晚才退烧。流感真是凶险。