中国的器官捐献,长了一张自欺欺人的脸

原文写作于2019年9月5日。

一、离奇的器官捐献

第一章的故事在澎湃、新京报与南方周末的三篇报道中有更详细的细节。

1.

石祥林是安徽蚌埠怀远县一位普通居民,但从去年的2月10日开始,不幸之事接二连三发生在他身上。

那天,他与患有精神分裂症的亲生哥哥在电话中剧烈争吵。哥哥一怒之下,挥起一把斧头,将石祥林一家三口和他们53岁的母亲李萍砍伤。

四人全被推进了医院。石祥林的堂弟匆匆赶来,照顾石家三口;而母亲李萍,则由他的父亲和妹妹照料。

五天过去,当他还躺在病床上昏迷不醒时,另一个重症病房,他母亲的主治医师杨素勋宣布李萍“抢救无效、濒临脑死亡。”

杨医生告诉石详林的父亲和妹妹,“她治好了也是植物人”,倒不如将李萍的器官捐献,还可获得十六万的补助金。

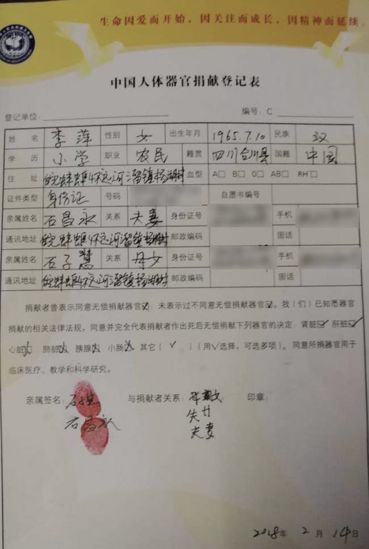

他的父亲和妹妹对器官捐献无太大异议,却对这十六万的金额不太满意。一番讨价还价后,他们同意捐出器官,填写了一张中国人体器官捐献登记表,随后,从一个叫做「黄超阳」的户头里获得了二十万的转账。

不久,石祥林出院,去找法医做伤情鉴定。这法医之前也正好帮李萍做过尸检。他无意多问了石一句,“你母亲把器官卖给县医院,县医院给你多少钱?”

石一愣,什么?我的母亲器官被卖了?

法官说,尸检报告上有呀,“肝脏缺如,残端缝合;双侧肾脏缺如,残端缝合。”

他立马回家,质问他父亲和妹妹,证实确有其事后,迅速联系到母亲的主治医生杨素勋,要求杨提供器官捐献的所有资料。杨医生发给他四张照片,其中就有这张中国人体器官捐献登记表。

这张表上,他父亲、妹妹的签字,手印,落款时间,全部完好,似乎都在证明着李萍的两处肾脏、一处肝脏的捐献有理有据。

但他再仔细一看,发现了疑点:为什么登记单位和编号均是空白,也没有看见任何公章?

他暗下决心,要将这事查个水落石出。

2.

三个月后,他拿着这张器官捐献登记表上了京,找到了管理器官捐献的机构——中国人体器官捐献管理中心。

中国人体器官捐献管理中心,隶属于中国红十字会,负责参与人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励等相关工作。

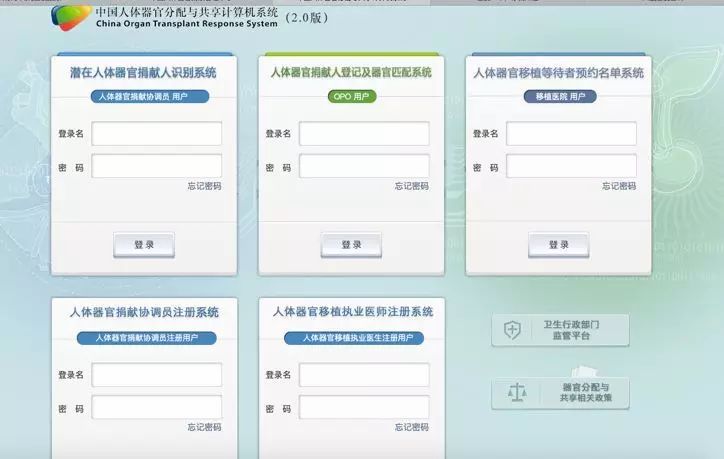

该中心查询了一个叫做「中国人体器官分配与共享计算机系统」(COTRS)互联网络,此系统自2011年4月份正式在中国启用,记录了所有器官捐献者的基本信息,还会“公平、公开、公正、不受人为干预地对供体器官进行分配”。

中国人体器官中心在系统中输入了李萍的名字,点击搜索,系统显示查无此人。

石祥林懵了,中国人体器官中心解释说,这表明李萍的器官捐献,并未经手红十字会,即并非通过正规途径捐献,“是医生的个人行为。”

按照红会的意思,这是一桩医生牵头的骗捐案。

3.

石祥林拿着器官管理中心出具的结果,将杨素勋告上了卫健委。

这时候,杨素勋担心东窗事发,找到石祥林,提出用钱私了。

一番讨价还价后,杨医生的妻子拿着卖房得来的46万现金,当面交给石祥林。

就在一切要风平浪静时,当天下午,卫健委来了。

他们找到石祥林,了解案情。

石将此事细节、乃至收钱私聊的事也全部说出。卫健委说,我们只关心案情,私了的事不管。

几个月过去,新年快到了,家家户户喜气洋洋辞旧迎新之际,石祥林接到了卫健委的电话,心寒如冰窖。

卫健委告诉他,已对杨素勋进行处罚——吊销营业执照。

在他看来,这处罚显然过轻,“要知道,这是一场有完整产业链的刑事犯罪”。

于是,他将杨素勋告上了怀远公安。但公安却拒绝立案。

他不放弃,公安也不让步,争执多次,仍旧无果。

4.

2019年4月,石祥林得知中央扫黑除恶专项督导组来到蚌埠,就去碰了碰运气,结果几天后,怀远警方就抓捕了六名嫌疑人。这六名嫌疑人中,有江苏的,有安徽的。

一个月后,案件进入侦查阶段,怀远警方将这6名犯罪嫌疑人移送审查逮捕,罪名初定为“涉嫌侮辱尸体”。

但石祥林仍感不快。这些医生哪里只是侮辱尸体呢?要是不存在买卖器官医生哪里能给他这么多钱?这不就是「组织他人出卖人体器官」吗?

在中国,「侮辱尸体罪」最多判三年,而「组织他人出卖人体器官」则是五年。但在过往的裁判文书,没有一个“组织买卖人体器官罪”的案例涉及买卖遗体的器官,均是对活体器官进行非法交易。

那么,李萍在器官移植时是否真的死亡,就很重要了。

据悉,当时李萍的死亡认定,不仅只有主治医生杨素勋在场,另外一位张医生也参与其中。最终的死亡确诊结果也是由张医生书写在病历上。因此,李萍大概率是在死亡后进行的取体手术。这六名犯罪嫌疑人,很难被认定为组织买卖人体器官罪。

5.

说到这儿,故事才到了高潮——李萍的器官去哪儿了?

线索是细心的法医从李萍的尸检报告中发现的。

那天,法医给李萍尸检,却无意发现肝与肾脏的缺失。

他向不便透露身份的“有关部门”了解情况。

随后,该部门就送来了一份器官获取见证记录和两份病理检查报告,让法医将这三份材料录入李萍的尸检报告中。法医照做。

这器官获取见证记录一般是由红十字会开具;而病理记录则是由受体医院在进行移植手术的五天后开具。

根据器官获取见证记录,李萍的器官在她死亡当天被取走;

病理记录则显示,肾移植手术是在天津第一中心人民医院完成,肝移植手术则发生在解放军第302医院。

这两所医院,都是全国知名的移植医院。且302医院,具有军方的背景。

但记者采访302医院,302表示,从未有过李萍的病理报告;

天津第一中心人民医院系统倒是检测出了李萍的报告,报告中甚至含有医生姓名和出具日期。但出具报告的医生并非做移植手术的医生,因此也无法追查到到底是谁做了移植手术。

所以直到现在,器官是如何到达这两家医院的,谁是器官的最后获得者,又是谁做的这个手术,仍旧是个迷。

故事到这里就算是完了。但这件事,疑点重重,细思恐极。

是怎么样的人,能够调动安徽、江苏、天津、北京这不同地区乃至首都的人力于资源?

从取体到移植手术完成,所用时间都未曾超过24小时,这背后是否有个完整的产业链?

中国的器官捐献移植制度到底是怎样运作的?这件事又暴露了这些制度的哪些现存弊端?

二、洗白之路

1.

2017年2月,一个安逸的下午,我的手机突然收到了一条新闻推送:「黄洁夫受邀赴梵蒂冈参加反器官贩卖峰会」。

当时我就震惊了。

黄洁夫是谁?前卫生部副部长、现中央保健委员会副主任、全国政协常委,中国人体器官捐献与移植委员会主任委员、中国器官移植发展基金会理事长,再通俗一点,中国移植界第一把交椅。

黄洁夫受邀参加反器官贩卖峰会,至少说明了一件事,哪怕有反对的声音,国际对中国器官移植事业总体处于承认态度。如果没记错的话,这是中国第一次受邀出席由国际权威组织举办的器官移植领域的峰会。

要知道,因为中国器官移植长期依赖死刑犯作为供体,以及一些不可说的原因,中国移植界长期被国际移植行业唾弃。

11年,《柳叶刀》发表文章,呼吁国际社会对中国实施“三不”政策,不承认其临床移植成果、不允许在国际权威杂志发表临床器官移植文章、不同意中国移植专家加入世界移植协会【1】。

同年,为回应此呼吁,黄洁夫也在《柳叶刀》发表文章,名为《在摸索中前行的中国器官捐赠》。一反否认忽视不承认的三连击国际发言常态,此文直面争议,坦言中国约有65%的器官移植所需器官来源于逝者,而这其中超过九成为死囚提供,且中国是唯一一个系统性地在移植手术中使用死囚器官的国家【2】。

不过此文的重点可不是认错,而是向世界宣告改变的决心。

2007年3月,国务院颁布《人体器官移植条例》,2009年公民捐献开始筹备,2010年启动,2012年推至全国,2013年9月1日,《人体捐献器官获取与分配管理规定(试行)》正式实施。此规定催生了人体器官获取组织(Organ Procurement Organization, OPO),并且在165家具备器官移植资格的医院中强制推行“中国人体器官移植分配与共享计算机系统” (China Organ Transplant ResponseSystem,COTRS)【3】。2014年3月,中国医院协会人体器官获取组织联盟(即,OPO联盟)在广州成立。

不到1年,2015年1月1日,官方宣称,中国全面停止使用死刑罪犯器官作为供体来源,公民去世后的自愿器官捐献已成为器官移植使用的唯一渠道【4】。

2015年10月,在韩国首尔召开的全球器官捐献移植大会,中国正式加入器官移植国际组织,标志着国际社会对中国“三不”政策的结束。

2017年,黄洁夫受邀参加国际会议,中国器官捐献与移植正式洗白。

2.

这人体器官获取组织(OPO)和中国人体器官移植分配与共享计算机系统(COTRS)到底是什么?为什么他们的建立能让中国器官捐献与移植迅速地洗白?

回答这个问题前,我们得厘清器官捐献移植的整个过程。

完成一次完整的器官捐献移植,有四步:器官捐献、器官获取、器官分配以及器官移植。

我们从器官捐献开始。

目前中国器官捐献主要由红十字会负责,下设的管理机构为中国器官捐献管理中心,在各省设立人体器官捐献办公室,其办公室的主要成员有红会OPO协调员。

红会的OPO协调员,又称作人体器官社工协调员,他们的主要工作就是宣传动员和捐献见证。

宣传动员,生活中很常见,各种煽人泪下鼓励更多人捐献器官的宣传片。

捐献见证,则是对整个器官取出的过程进行见证,这一步就关系到流程的下游了。

3.

在整个从器官捐献到移植过程中,红会的权利不算大。真正权利大的,是前面多次提及的,这个神秘的「器官获取组织」OPO (organ procurement organization)。

“OPO,是由省级卫生行政部门批准备案的从事器官捐献工作的专业组织”,什么意思呢?

其实就是符合省卫生行政部门条件的医院,在医院内开设一个独立于器官移植科室的OPO体系,由OPO办公室、取体技术临床应用专家组、协调员管理工作组、脑死亡判定工作组、捐献者病情评估及供者维护工作组、供者或器官运送工作组及人体器官质量评估与获取工作组等不同的专业组别组成【5】。

如果这些你都不记得,也没关系。但你一定要记得,此OPO中,最重要的工作人员,也叫器官协调员,不过,这次可不是「红会OPO协调员」,而是「医院OPO协调员」。

医院的OPO协调员和红会OPO协调员的职责有非常大的不同。病人出现脑死亡症状后,医院的OPO协调员与家属对接,劝诫家属进行器官捐献。家属同意后,医院OPO协调员再联系红会OPO协调员来到医院,对整个取体过程进行见证,这也就是上文所说的「捐献见证」功能。

这时医院OPO协调员还需要赶紧安排医生、护士和检验师,给这个待捐的死者进行器官功能状态的评估,判定适合捐献的器官;然后安排取体医生介入,进行取体;红会OPO协调员则需要见证整个过程,将取体的时间与地点记录下来,形成上文新闻中涉及的「器官捐献见证记录」。

到这一步,红会OPO协调员工作就基本告终了,但是医院OPO协调员还要负责之后器官分配、分配完将器官护送至移植医院、并且目睹移植医院进行植体手术,总之,医院OPO协调员贯穿了从捐献到移植到全过程。

再者,医院OPO协调员和红会OPO协调员的所属机构也不同。医院OPO协调员所在的OPO办公室不属于红十字会管理,而属于医院管理。全国上上下下的OPO办公室组成了中国医院协会OPO联盟和中国器官移植发展基金会,俗称「中国器官获取与分配专家委员会」,是由国家卫生部进行监督。说白了,是根正苗红的政府机构。

4.

综上,最正规的捐献取体流程应是:

step1: 捐献者主治医生宣布患者死亡,(注:取体医生是不能宣布患者死亡的,患者死亡只能由捐献者的主治医生宣布);

step2: 医院通知医院OPO协调员对家属进行劝解工作;

step3: 家属同意捐出死者器官;

step4: 红会OPO协调员介入;

step5: 主治医生离开,医院OPO协调员联系取体医生、麻醉师等专业小组人员进行取体;红会OPO协调员见证整个取体过程;

step6:红会OPO协调员出具「器官捐献记录表」;

step7: 取体工作完成。

5.

取体完成后,便是更加关键的一步,器官分配。

此时,又是由医院OPO办公室的领导小组负责将死者的相关信息录入「中国人体器官分配与共享系统」,简称COTRS,并由该系统按照等待者病情严重程度等相关信息进行自动分配。

这也是为什么政府会在165家具备器官移植资格的医院中强制推行COTRS的原因。

政府希望所有的分配都是由系统完成,任何机构、组织和个人不得在器官分配系统外擅自分配捐献器官,以确保捐献器官的溯源性和器官分配的公平性。

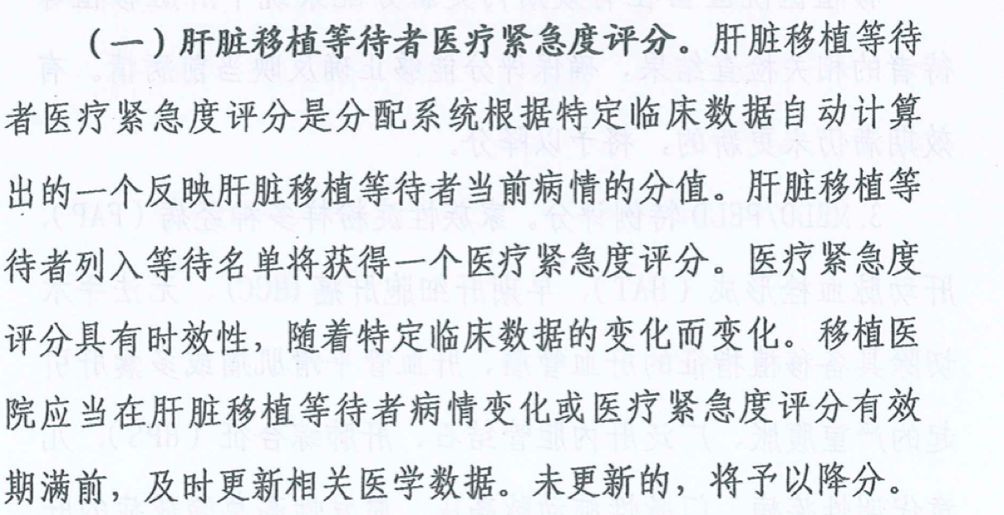

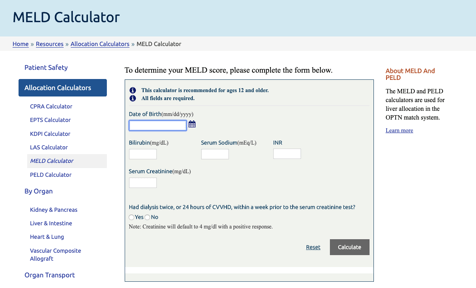

以肝移植为例,系统在录入所有肝移植等待者名单后,会按照系统分配规则生成一个有序的、等待肝移植手术的患者名单。根据《关于印发中国人体器官分配与共享基本原则和核心政策的通知》【6】,影响排序规则的有以下七大原则:医疗紧急度评分、地理因素、年龄因素、血型匹配、公民逝世后器官捐献、活体肝脏捐献、肝脏移植等待时间,最终每位患者依照各自情况得到一个评分。评分高的,系统排名就会越靠前,得到供体的机会也就越大。

6.

分配完成后,又是这医院OPO协调员,按照该共享系统的分配结果,携带器官接受确认书,把器官运至手术室,交接给负责移植的医生和护士。

最终,移植医院的医生为患者进行移植手术。移植手术完成后,OPO也要进一步将结果反馈登记在系统之上,做最后的信息录入工作。

因为中国目前是禁止供体与受体之间彼此知晓对方信息,所谓的「双盲制度」,所以OPO作为其中对信息了解最多的人,还要负责对人体器官捐献人、接受人和申请人体器官移植手术的患者的个人资料保密。

到此,医院OPO工作结束,整个器官捐献移植过程也完成。

三、疑点重重

1.

上面的系统看起来十分复杂,说白了,就是将器官捐献、器官获取、器官分配以及器官移植这四步分开,交予不同的机构负责,从而减少捐献与移植工作中的暗箱操作。

器官捐献是红十字会负责。

器官获取是取体医院有单独的OPO办公室负责。

器官分配是无人工干预的机器——COTRS系统负责。

器官移植又是受体医院(或者说是移植医院)负责。

看起来,好像很公开透明的样子,但其实,漏洞百出。

2.

细看这个过程,最关键的两步是器官获取和分配,也就是OPO与COTRS。

中国也正是因为有OPO与COTRS的存在,才成功在国际移植界获得话语权。

而不幸的是,医院OPO与COTRS的机制设置有天然的缺陷。

首先,OPO组织公益性引人质疑【7】。

上文已经说过,我国目前的OPO隶属于有权力开展器官移植的大型综合医院,又国家卫生部门监督负责,并非独立的公益机构。

哪些医院可以做设立OPO办公室呢?此标准又是由卫生部、政府机构制定。目前的一百多家的符合标准的医院中,起码百分之二十的医院是有军方背景的。

其次,尽管规定要求医院OPO办公室必须独立于其他所有科室,即医院OPO办公室里的医生只能做取体手术,而不能参与治疗。而现实情况是,医院OPO负责人往往就是外科专家,因此他们既能诊断你的病情,又能对你的死亡作出鉴定,最后还要取出你的器官。这样的一条龙服务,医生权利如此之大,不犯罪才怪。

再者,中国的医院OPO协调员基本要负责器官获取、分配以及移植的全程。其中任何一个环节的渎职,都是犯罪的开始。在此制度下,医院OPO协调员不联系红会OPO,不将供体信息录入COTRS系统中,与医生勾结,简直是轻而易举的事情。

这样看来,上文的那条新闻,安徽器官骗捐案的发生,可以说,是这种制度下的必然。

最后,负责分配的COTRS系统,也非常奇怪。患者排序情况是怎样的?系统分配的细则如何计算?系统是如何进行编制的?谁能对这个系统进行操作处理?上面的信息是否能够进行删除?医生跟这个系统的关系是什么?这些极其影响公平与透明的问题,在官网上都没有详细说明。据新京报报道,「用钱插队」的情况,时有发生。

新京报的报道曾经提过相关案例:

在一家大型公立医院,新京报记者在病房里见到一位刚做完肝移植手术的住院患者马冈(化名)。马冈告诉新京报记者,“现在肝源很缺,如果正常排队,得等无限期。”

马冈说,今年6月,他私下给主刀医师塞了钱。他拒绝透露具体数额,只说“至少5万起”。后来,他很快收到医院“您已经进入等待名单”的短信,7月份就做上了移植手术。马冈说,“私下找过主刀医生排上了队之后,主刀医生会请其他医院帮助找肝源,一般就是车祸、脑死亡的患者。”

归根到底,是因为COTRS和OPO都属于政府部门管辖,也没有任何监督组别进行监督,行政权力过大,根本做不到透明。

3.

为此,我特地翻去了灯塔国,看了看他们的器官捐献体系。

我严重怀疑中国的器官捐献系统完全是抄袭灯塔国的体制,但可惜,只抄其形,不得其神。

美国同样也是器官捐献、器官获取、器官分配以及器官移植四步,但每一步都走得光明磊落。

器官捐献:美国人在申请驾照的时候,就会填写器官捐献意愿表,或者你也可以在HealthResources & Services Administration下的器官捐献官网登记。

地址为: www.organdonor.gov/

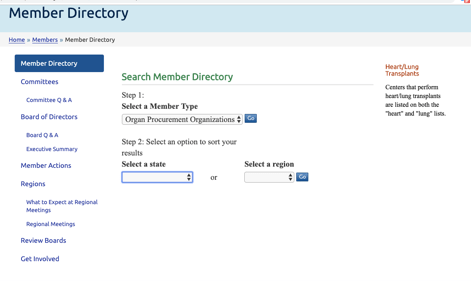

器官获取:美国器官获取也是由OPO负责,但是此OPO并不是由美国的综合性医院组建,而是OPTN(Organ Procurement andTransplantation Network,国家获取与移植网络)下的一个单独的部门。

OPTN,是一家完全独立于政府的公益中立机构,通过美国《全国器官捐献法案》立法保护。

OPTN根据地区划分,一共设立58个OPO。这些OPO的信息,管理人员,电话,地址全部能够在网上查到。

对比中国,谁能告诉我为什么北京可以不公布?

此外,OPTN还有专门的小组负责记录监督器官获取过程,以及对OPO与移植中心进行定期检查。如OPO和移植中心有违规,将不能再参与器官分配的工作【9】。

器官分配,则是在UNOS (The United Network for OrganSharing,器官共享联合网络) 上进行,其实就是美国的COTRS。与中国的COTRS属于卫生部管辖不同,美国的OPTN是一家私立的非赢利中介机构。它与政府签订合同,对器官获取、分配、移植进行中心监督,记录了全美所有器官移植手术情况,数据完全公开,实现器官捐献的真实与透明。

首先,它可以让患者随时随地查到全国各地的器官捐献的信息。

其次,它完全公开了患者排序的规则,在网站上,输入你的年龄,病情,系统能立刻帮你算出你的排序情况与等位情况。

一切都是如此透明。

4.

中国器官移植体系,长着一张自欺欺人的脸。

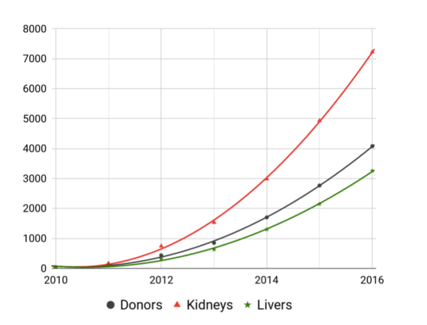

2019年,Matthew, Raymond & Jacob 对中国官方(COTRS & 红十字会)从2010 至2018年的所有有关器官捐献与移植的数据进行了数学上的统计分析,发现了几乎所有的官方公布数据都有问题,彼此矛盾,有捏造的嫌疑。

比如,中国从2010年到2018年的年度器官捐献与移植数,在统计学上是「R平方统计量」的数学恒等式。什么意思呢?通俗理解,即中国器官捐献与移植数量,今年就去年的增长正好与去年就前年的数据增长比率相等,而这种情况,持续了8年。

作者同时也分析了其他国家的此类数据,发现全世界没有一个国家捐献与移植数值正好是R函数。要保证这种恒定增长的出现,必须保证每年的捐献移植客观条件趋同,而这8年中,中国的器官捐献体系在逐渐建立,每年的情况都会有很大变化,且捐献意志本身就是随机性非常大的事情,因而官方数据很难让人信服【10】。

其次,2018年6月22日,国家卫生健康委员召开了专题新闻发布会,会上透露,我国2017年全年共完成肝脏移植手术4732例,目前平均等待时间为27.5天,远远少于美国的120天【11】。但是当年中国百万人口器官捐献率为3.72,美国则为27/百万人口。如此低的捐献率,但是移植手术等待时间又是如此短暂,那么可用作手术的器官,到底是哪里来的?

除了体系本身的问题,中国的器官捐献移植还有很多不完善的地方,比如脑死亡、心脏死亡判定之争;比如捐献决定权的争论,比如医院对红会OPO的告知制度的缺失,再比如没有专门针对器官捐献的激励措施等等,此处就先按下不表了。毕竟,如果核心有问题,治疗表皮大都无济于事。

【参考资料】

1.Caplan AL, Danovitch G, Shapiro M, et al. Time for a boycott of Chinese scienceand medicine pertaining to organ transplantation [J]. Lancet, 2011, 378 (9798):12

2.Huang, J. , Millis, J. M. , Mao, Y. , Millis, M. A. , Sang, X. , & Zhong,S. . (2012). A pilot programme of organ donation after cardiac death in china. Lancet (North American Edition), 379(9818),0-865.

4. 黄洁夫. (2017). 器官捐献与移植事业的"中国模式". 中华器官移植杂志, 38(03), 129-130.

5。中华医学会器官移植学分会. (2018). 院级人体器官获取组织(opo)建设指导意见的专家共识. 中华器官移植杂志, 39(3), 171-173.

7. 李则. (2014). Opo联盟:规范器官获取. 中国医院院长(7), 40-40. www.doc88.com/p-2671...

8. 赵慧佳, & 叶啟发. (2018). 器官共享联合网络在器官捐献与移植中的作用. 中华肝胆外科杂志, 24(10), 713-716.

9 叶子云, & 肖燕平. (2018). 中国器官捐献立法完善的若干意见. 医学与哲学(1), 72-76.

10.Matthew P. Robertson,Raymond L. Hinde,Jacob Lavee3(2019),Analysis of official deceased organ donation data castsdoubt on credibility of China’s organ transplant reform,

13 张晓曼、冯雷. (2019). 运用心理危机干预缓解中国器官捐献文化敏感性. 器官移植,10(1), 84-87.

14 缪佳. 器官移植来源的伦理、法律和社会问题思考[J]. 科学与社会, 2012, 2(2): 106-115.