《年少日記》的有俊和有他的《4891》

文|雙雙

《年少日記》片長約90分鐘,大可以分為兩部分:首60分鐘是「年少日記」;il tempo che resta(剩餘的時間),「餘生」。

「年少日記」時段有一點我很在意,就是鏡子。鏡頭裡面鄭Sir經常出入鏡面,這讓我想到2000年的電影《鎗王》——很多電影都有鏡,但我還是先想到這部——洛楓在《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》指出,張國榮飾演的彭奕行,「對著鏡子,企圖自我處決」——在此,鏡映即是個體內在精神分裂(schizophrenia)的外顯;她接著援引《黑太陽:抑鬱症與憂鬱》(Julia Kristeva, Black Sun: Depression and Melancholia):「悲傷沮喪容易導致自我分裂」,分裂的作用是「對抗自毀的意向」。《年少日記》本來基調憂傷,鏡像的頻頻出現就讓我感到格外詭異——彷彿分裂、自毀也將發生在鄭Sir/有傑身上。

「餘生」其實一早開始於年少時代。在年少的有傑看來,天台是個「異質空間」(heterotopia),可以不必壓抑情緒、無所顧慮;同時是通往「異世界」之門。「我不是甚麼重要的人」——於是他出發了,今天也未回來,就剩餘下來了有俊/鄭Sir。雖然「鄭Sir/有傑」是電影敘述性詭計之下的一組「非正確」,但在此這樣寫出來也不完全是一個錯誤:鄭Sir在「這邊的世界」,「對面」是有傑,有傑就在那些鏡裡——「鄭Sir|有傑」。

1. 再書寫你都不會贏

還在鏡外的有傑也非不曾努力。他天真地以為只要寫了日記就能變得像有俊一樣聰明,結果是,連像有俊一樣活到後來也沒能做到。生前他憧憬著當一個會關心學生的好老師,弟弟有俊就繼承了他的遺志,成了鄭Sir——這個角色由盧鎮業(小野)飾演,而幾個月前他才出演過黃妍的一系列MV:(以下單曲都由王樂儀作詞,後收錄在專輯《4891》)〈心的全部〉、〈7月24日大道〉、〈異地書〉、〈反烏托邦三部曲〉,最後發佈是〈哀傷的作者〉(2023年7月),在那邊他是「天吾」。

在〈哀傷的作者〉,作者之所以哀傷,因為世間「兇殘」、「狡猾」、「惡意傾瀉」。作者「行文像鏡」,讀者一覽無遺,卻發覺無從撫慰,「不可跨過重圍」、陪伴作者「度過長夜」。結論是:「存在太哀傷、太艱深,再書寫你都不會贏。」——如同「年少日記」的作者之死。

死生相關的文字在電影裡有好幾段,有傑的「年少日記」之外是鄭Sir班中的那份匿名遺書。遺書落到副校長手上,就被質疑只是網上抄下來一段、沒有實際意義的文字——文字於焉被「還原」為文字本身,沒有聲音或重量,情感被掏空。這也是沒有辦法的事。文字本身即表明了作者的不在場——當你看到這段文字時,我已經不在了,(即使「我」就在你面前,也已經不是寫出這段文字時的那個「我」了)因此,寫/作者與讀者之間永遠存在一道「重圍」、「不可跨過」,前者無從追問、辯解,而當後者決定漠視、質疑,文字即告無效。

還有一段是鄭Sir在線上還擊網民回應學生自殺新聞的無良/知批評。好像有影評說他決定轉用語音輸入,是因為打字無法承載他的憤怒。但在我看來,憤怒地用書面語說話,還要在每句之間停下來說「逗號」、「問號」的標點,(在旁人看來)多少有點滑稽;就算他的一句一頓挫不了自己的情感輸出,對面的人也根本不會看得出、感受得到在語音與輸入之間流失的聲音與重量。

《年少日記》裡,黑色、固定的文字總不吝展示它蒼白、流離的面容。

2. 存在已是答案

這種文字失聲/失重的感覺,在電影中不限於文字,延至話語。

DSE前最後一個上課天,鄭Sir對學生說了一席話:

「[⋯]嗰陣我成日都收埋自己。而家諗返呢,覺得自己有啲蠢。其實你只要肯同人講一句,就一定有人關心你。」

是這樣嗎?「只要」?說得輕巧,他就是那麼多年來,一直都沒有「肯同人講一句」,即使是雪兒,她早在少年時代已看出了他不開心,但直到婚後、她懷了孩子,他還是沒能說出口、沒能說出有傑的事。關於有傑的事,有傑曾經說想跟他談談,但他說要睡,於是,沒談成——「一定」?如果用所有實然發生了的事來修正他的發言,那麼他說的其實是:你唔肯同人講,就一定冇人關心到你。

回看「年少日記」一開始,年少的鄭Sir/有俊在台上演奏〈Rêverie〉之後,鄭自雄發表的那一通發人深省的演說:

「唔好將自己嘅失敗歸究於不幸。我細個都好窮,但係,我比好多有錢仔都勤力,而機會,係留比努力嘅人。努力,唔一定會成功,但係唔努力,一定失敗。」

箇中的原理不無相通之處。如父如子(like father like son)的既視/宿命感想必是電影有意營造的,除了上面這組略顯牽強的對照事件之外還有其它例子,比如,抽一缸子的煙;走進房間,發現妻已經一聲沒吭地走了,只留下一個句號一樣的戒指在桌上,然後鏡頭從他身上移開,看向鏡裡的他⋯⋯這組鏡頭(sequence)在電影中發生過兩次,就分別在鄭自雄和在鄭Sir。不同的是,在前者,鏡頭所看向的是一面牆似的大鏡,大鏡裡映出了他自己一個;後者看向的是兩面小梳妝鏡,就映出兩張臉來——「他們」就是「鄭Sir|有傑」。在此,與《鎗王》不同,鏡映呈現的不是「分裂」,而是「顯靈」;它不導向「自毀」,而是通往延續。

延續的其中一個目的是補償。有傑之死讓有俊/鄭Sir從守轍轉到改弦,他本來得到父鄭自雄認同,並且(在態度上或場面調度上)多數時間背向有傑,但他自己的「餘生」意識打亂了鄭自雄的部署——「我是被剩餘下來的那個人」,從此,他所面向的對象逆轉,轉向補償他自認為虧欠了有傑的事,以此作為自我修復的方法,比如成為鄭Sir——不只是當一個老師,而且是一個會關心學生的好老師:「其實你只要肯同人講一句,就一定有人關心你。」即使發言內容的原理相通,但他所選擇的「良師理想」,使自己得以區分於鄭自雄的師心自用。

對於「再書寫你都不會贏」的無望,〈反烏托邦三部曲〉的結論、也是《4891.CD 1》的最後一句——「存在已是答案」,大可視為一種回答(而非解答)的方法。這裡說的「存在」,最直接的理解當然是「在那裡」,也就是「我」繼續留在世上「承受世上過錯」,但在我看來,不應忽略歌詞中的第二人稱(「你不要躲」):「你」表明還存在另一個「我」——「我」與你共同存在、共同面對「世間的惡意傾瀉」。在這種情況下「你不要躲」才更有說服力。(——不然,你憑甚麼叫我不要躲呢?)所以,「答案」不只是「不要躲」的「你」的存在,還有說出「你不要躲」的「我」的存在,存在於焉構成一種陪伴關係。

「再書寫你都不會贏」和「存在已是答案」,這「乍聽之下,感覺為呈現面對崩壞當下、兩種不一樣的態度」(註1),在我看來大可以理解成是出自兩個不同個體的發言——兩首單曲中都有「你」,兩個「你」所指涉的人並不相同:前者的你、我,分明對應作者和讀者;後者,「反烏托邦三部曲」本來就是文學作品(《我們》、《美麗新世界》、《一九八四》),那麼,「我」——「三部曲」(從首曲到小說)的發言/作者——大概就在以「作者」的身份,對讀者所提出的、「不會贏」的憂慮/事實作出了回應:你我的存在已是答案。

「作者—讀者」就是一組通過作品構成的陪伴關係。讀者之所能從作品中「得救」,是因為共鳴(resonance)——我們彷彿在作品中看到一些跟自己相關——深切相關的甚麼,而為之打動或震撼;反過來,難道作者必然孤寂嗎?我覺得,讀者的回應(response)大概就是反過來陪伴作者的方法吧。這種相聚/重逢(reunion)的情境就是一個「合作」的過程——而不是結果,也就沒有所謂的輸贏。

回到電影,電影角色裡面最擲地有聲(聲音作為本體或喻體)的輸出不在文字,甚至不在語言,而是在「異質空間」——也就是天台,以及跟天台相似的地方、可以不必壓抑情緒、無所顧慮地渲洩、疏導的地方,比如人煙疏落的郊野公園。鄭Sir和學校社工蝦姐(邵美君飾)帶壓力很大的班長家怡(吳冰飾)到此,著她對山下大喊,喊聲裡沒有文字、沒有可資辨識的意義,如同是枝裕和《怪物》(2023)裡,那些不能說的秘密化成長號和法國號嘹亮、遼闊的低吟。

不過,家怡獨自一人當然不會無端的對山下大喊,就是鄭Sir示範過後她仍有所疑慮,直到蝦姐也跟著大喊之後,家怡才肯如其言。那晚,她說自己感覺好多了,感覺跟她/他們一起很好。其實,鄭Sir和蝦姐也沒怎麼開導她,她/他們做的就、只是陪伴而已,正如她說:

「或者我自係想搵人同我傾下偈……多謝你哋今日陪我。」

陪伴應該算是電影的重要主題,「我未必幫到你,但係我會陪住你」,這句對白鄭Sir就說過不只一次。

3. 我報之以歌

而陪伴是一種雙向關係。

文字本身療效有限,如果「作者—讀者」之間沒有引起任何「re-」,就不能引起任何「過程」、構成任何關係。要「能終於跟你翻過絕處」(〈異地書〉),要使陪伴或文字的安慰之為安慰,要有善意。

「我未必幫到你,但係我會陪住你」,一次說是對學生Vincent(周漢寧飾),另一次對父鄭自雄。兩次說出時意義和效果並不相同:第二次是和解;第一次,他還在叫Vincent做「蛋糕」,懵然不知這個名字背後的罪,於是被對方回懟。在此,他的言語無法安慰、自身也不能陪伴Vincent:對方不讓他陪,終究也徒勞無功。

陪伴的前提是理解,或者說是讓對方感到被理解。我聽過一種說法:陪伴抑鬱症的人時,當た說自己的事,然後你說,嗯我理解你,有時對方聽了,心裡想的其實是,不你不理解,你怎可能理解呢?這種想法背後有它的「抑鬱不是一種選擇」和邏輯,但更重要的是,我們必須理解何謂「理解」——那是一個善意的姿勢,而不是但求接近、不求甚解的近乎虛偽,比如,因為其它同學也叫你做蛋糕,所以我也叫你做蛋糕。

善意與文字/言語是兩回事。讓Chat GPT說一段安慰人的話,與你對一個真誠關心的人說同一番話,前者,我們暫時應該大概還不會覺得有甚麼善不善意的;而在後者,即使是同一番話,卻能讓對方感到友善。善意不是文字/言語本身,而是一種姿勢,關於聆聽、關注,以至於陪伴;文字/言語如同容器,它可以被掏空,反過來也可以被填入,以善意對抗空虛。

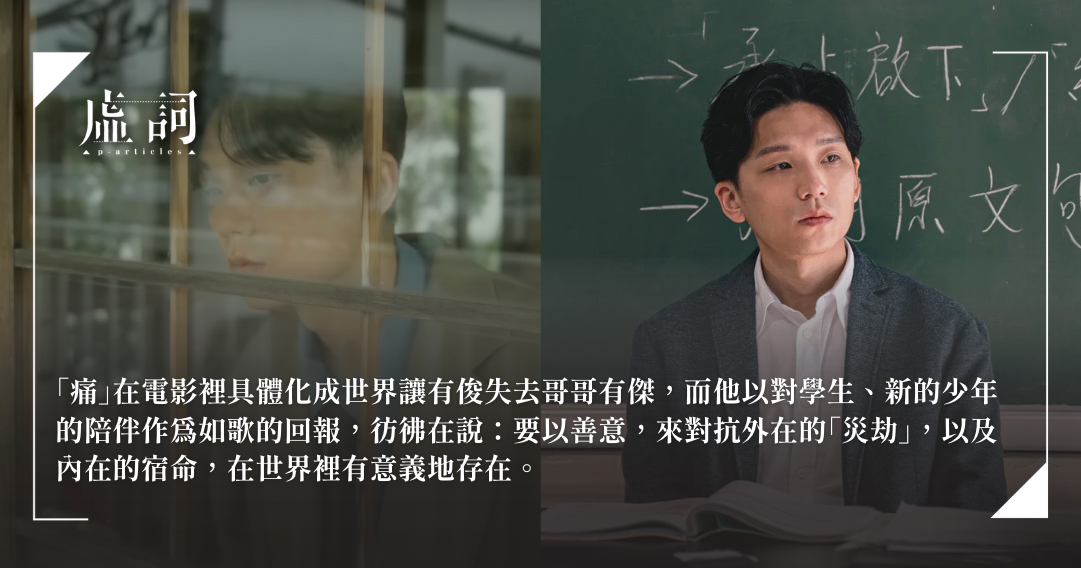

黃妍/王樂儀在歌詞中不只一次(〈世界以痛吻我而我歌唱〉、〈7月24日大道〉)化用泰戈爾(Rabindranath Tagore)的詩句——原文是 “The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs”,但我還是覺得譯成這樣比較好聽:「世界以痛吻我,我報之以歌。」歌是婉轉(「婉轉」本來就有內容上的委婉和形式上的悅耳兩種意思)的言語,而就算言語不通,它的婉轉依然。「痛」在電影裡具體化成世界讓有俊失去哥哥有傑,而他以對學生、新的少年的陪伴作為如歌的回報,彷彿在說:要以善意,來對抗外在的「災劫」,以及內在的宿命,在世界裡有意義地存在。

「人同人之間係冇永遠嘅,大家始終都會走」,這是固然一種命定,但重點可以不落在「沒有永遠」,而是如何面對「走」這回事,使曾經的相遇「成為」永遠——他的善意使家怡讓他理解到「蛋糕」作為花名的來龍去脈,到最後,他和Vincent還是能好好說再見;其後,他來到「異世界」之門,在那裡「看到」有傑,那場景既是多年後的相聚/重逢,也是補償多年前沒有正式道別的「虧欠」——從故事結構(在現實中,儀式之完成的效果恐怕是不完全的)看來,更是有俊/鄭Sir自己內心碎裂修補的完成。正如韓麗珠在《半蝕》寫到:「如果有善意,所有碎裂都可修補。」

註釋:

熊天賜:〈將哀傷進行到底——八首歌連小說預言未來異世界 黃妍:「就承認啊,我們都不會贏的。」〉,https://theculturist.hk/2023/07/展訊/地區/香港/【將哀傷進行到底】八首歌連小說預言未來異世界/,檢索日期:2023年11月27日。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐